発掘ストーリー

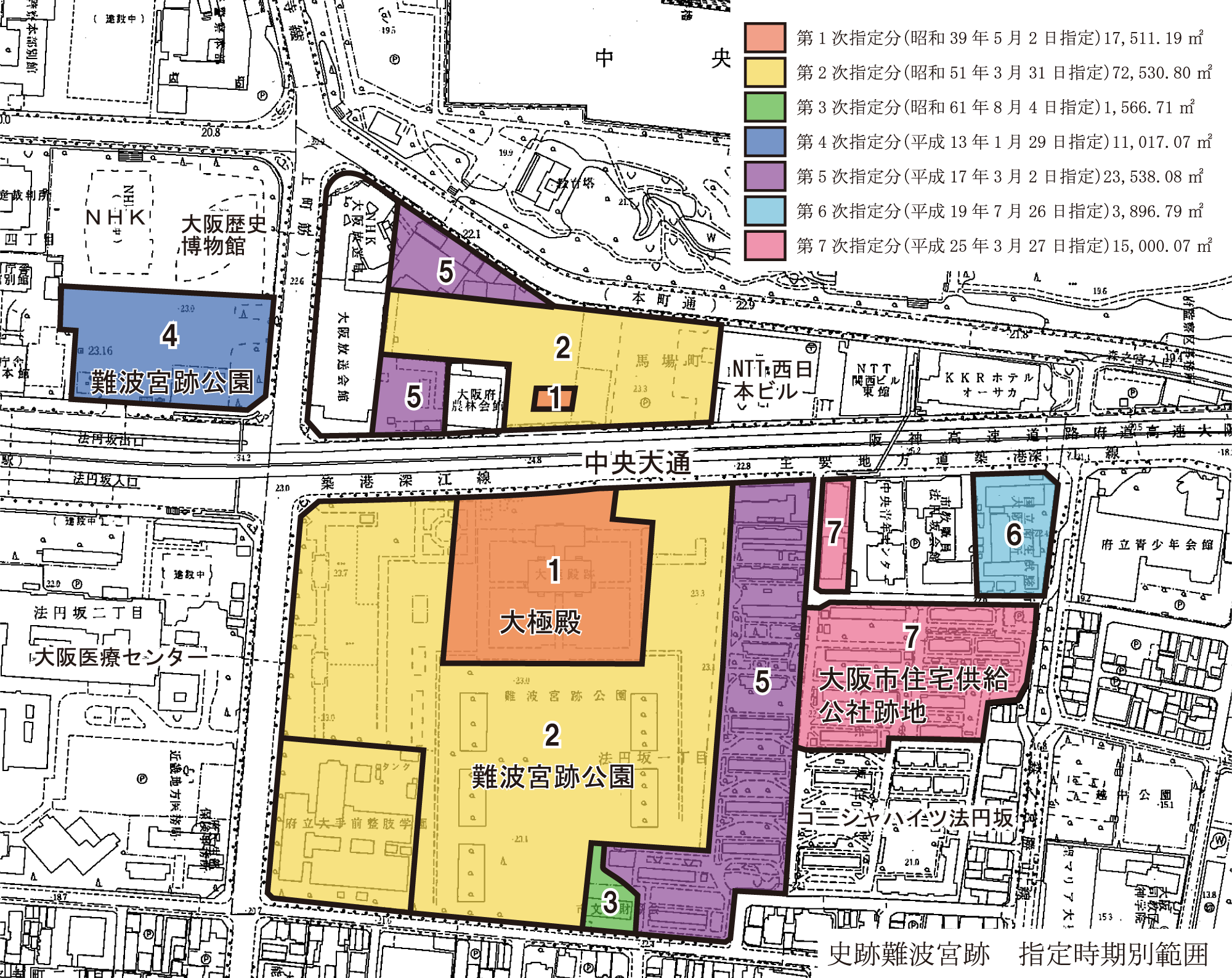

難波宮跡では1954年(昭和29年)から始まった発掘調査によって飛鳥時代の前期難波宮(以下「前期」)、奈良時代の後期難波宮(以下「後期」)という重なった2時期の宮殿遺跡が見つかり、日本の古代史像を書き換えるような多くの学術成果が得られています。この地は大阪市の都心部にあって遺跡の保存はたいへん困難でしたが、調査の中心となった山根徳太郎博士の粘り強い保存運動が実り、現在までに約14.5haが

国史跡に指定されました。日本の考古遺跡で、都心部にこれだけ広い範囲が

保存されたことはきわめてめずらしい事例と言えます。

|

1913年 [大正2年] |

戦前、陸軍施設の工事現場で奈良時代の

|

|---|---|

|

1954年 [昭和29年] |

前年の法円坂住宅建設現場での鴟尾片発見をうけて、  |

|

1957~68年 [昭和32~43年] |

前期・後期とも内裏地区の  |

|

1961年 [昭和36年] |

後期大極殿、大極殿後殿の  |

|

1962年 [昭和37年] |

後期大極殿跡周辺で国の合同庁舎建設が |

|

1964年 [昭和39年] |

後期大極殿院と内裏正殿の範囲が国史跡指定(第1次指定)。 |

|

1969年 [昭和44年] |

前期東方官衙地区の建設計画をめぐって |

|

1970年 [昭和45年] |

後期大極殿の全面発掘調査。  |

|

1971~76年 [昭和46~51年] |

後期大極殿院の史跡整備。  |

|

1974年 [昭和49年] |

内裏地区を横断する阪神高速道路の高架を地上に降ろす  |

|

1976年 [昭和51年] |

内裏や朝堂院が国史跡の  |

|

1986年 [昭和61年] |

後期難波宮の朝堂院の一部を国史跡の追加指定(第3次指定)。 |

|

1987年 [昭和62年] |

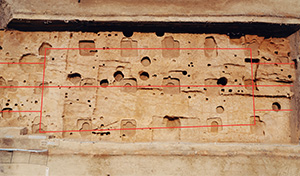

前期内裏西方官衙、古墳時代の大規模倉庫群(法円坂遺跡)の  |

|

1993年 [平成5年] |

前期宮城南門(朱雀門)の  |

|

1997年 [平成9年] |

前期内裏西方官衙の北西で  |

|

1999年 [平成11年] |

「戊申年(大化4年=648年)」

大阪府文化財センター提供 (原資料:大阪府教育委員会所蔵、大阪府指定文化財) |

|

2001年 [平成13年] |

前期内裏西方官衙や古墳時代倉庫群の発見を |

|

2005年 [平成17年] |

朝堂院の東辺部、内裏地区の西部が国史跡の |

|

2005・06年 [平成17・18年] |

前期東方官衙地区東北部で楼閣風建物を発見。 |

|

2007年 [平成19年] |

上記の成果により東方官衙地区東北部が |

|

2013年 [平成25年] |

前期東方官衙地区の南半部が第7次指定。 |

|

2022年 [令和4年] |

難波宮跡公園P-PFIプロジェクトが始動。  |

|

2023年 [令和5年] |

前期内裏後殿のさらに北に

|

提供元記載の無い写真は一般財団法人大阪市文化財協会提供

難波宮跡史跡指定範囲と年度